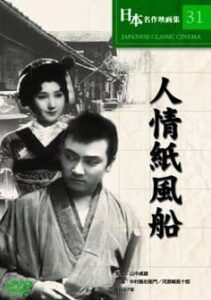

公開日 1937年8月25日 モノクロ/トーキー

監督・山中貞雄 脚本・三村伸太郎

キャスト

海野又十郎 – 河原崎長十郎

金魚売源公 – 中村鶴蔵

髪結新三 – 中村翫右衛門

按摩籔市 – 坂東調右衛門

目明し弥吉 – 市川楽三郎

錠前屋の兼吉 – 市川菊之助

徳兵衛 – 山崎長兵衛

夜そば屋の甚七 – 中村進五郎

吉兵衛 – 坂東みのる

役人 – 市川章次

源七乾分百蔵 – 市川莚司

流しの与七 – 中村公三郎

弥太五郎源七 – 市川笑太郎

家主長兵衛 – 助高屋助蔵

平六 – 嵐敏夫

長松 – 市川扇升

らをしかへや – 瀬川花章

白子屋久兵衛 – 嵐芳三郎

磨師の卯之公 – 沢村比呂志

古傘買ひの乙松 – 市川岩五郎

源七乾分猪助 – 山崎進蔵

毛利三左衛門 – 橘小三郎

白子屋久左衛門 – 御橋公

忠七 – 瀬川菊之丞

乙松の女房おくま – 岬たか子

源公の女房おてつ – 原緋紗子

久兵衛の女房おなつ – 岩田富貴子

甚七の女房おちよ – 一ノ瀬ゆう子

又十郎の女房おたき – 山岸しづ江

白子屋の娘お駒 – 霧立のぼる

スタッフ

製作 – 武山政信

製作主任 – 大岩弘明

原作 – 河竹黙阿弥

撮影 – 三村明

音楽 – 太田忠

演奏 – P.C.L.管弦楽団

装置 – 久保一雄

録音 – 安恵重遠 片岡造

編集 – 岩下広一

美術考証 – 岩田専太郎

録音現像 – 写真化学研究所

製作 P.C.L.映画製作所

配給 東宝映画

作品情報

山中貞雄監督の『人情紙風船』は、河竹黙阿弥作の歌舞伎『梅雨小袖昔八丈』(『髪結新三』)を原作としています。貧乏長屋に住む人々の日常と悲哀を描き出し、脚本は山中監督が「鳴滝組」で共に活動した三村伸太郎が手がけました。映画は1937年度のキネマ旬報ベストテンで第7位にランクインするなど、高い評価を受けました。しかし、公開当日である1937年8月25日に山中監督に赤紙が届き、その後中国へ出征しました。山中監督は1938年9月17日に河南省で戦病死し、残念ながら本作が遺作となりました。

あらすじ

江戸時代。貧乏長屋で暮らす髪結いの新三は、個人で賭場を開いてヤクザから目をつけられる。そのため金に困った新三は、髪結いの道具を質屋に持ち込むが断られてしまう。一方、新三と同じ長屋に住む浪人・又十郎は、かつて父が世話した侍・毛利に仕官を頼むが全く相手にされない。ある日、偶然から質屋の娘を誘拐した新三は、娘を長屋へと連れて帰る。

※鳴滝組

「鳴滝組」は、1934年に京都の若い映画人たちによって結成された脚本家集団。脚本家の八尋不二、三村伸太郎、藤井滋司、監督の滝沢英輔、稲垣浩、山中貞雄、鈴木桃作、助監督の萩原遼の8人で結成された。彼らは京都市右京区鳴滝音戸山町に住んでいたことから、グループ名を「鳴滝組」と名付けました。メンバーは様々な映画会社に所属していましたが、彼らは共同で脚本を執筆し、「梶原金八」という共同ペンネームを使用していました。

「鳴滝組」の最初の作品は、1934年に公開された「右門捕物帖 二百十日」で、「梶原金四郎」名義でクレジットされた。その後、彼らは数多くの映画を手がけ、「梶原金八」の名前は業界内で注目されるようになりました。しかし、1938年に山中貞雄が戦死すると、「鳴滝組」と「梶原金八」の活動は終了しました。

配信

DVD

Blu-ray