キネトスコープの輸入(1896)

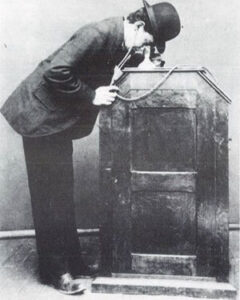

映画という文化の始まりは、アメリカの発明家トーマス・エジソンが「キネトスコープ」と呼ばれる映像視聴装置を発明した1893年に遡ります。この装置は、木製の箱に上部に設けられたのぞき穴から1人ずつが映像を覗き見る仕組みでした。エジソンはこの発明に対し特許を申請し、1893年3月には特許が交付されました。

3年後の1896年(明治29年)、日本の興行主であり鉄砲商の高橋信治はアメリカからキネトスコープを輸入し、神戸で一般公開しました。この時公開された映像は、主にアメリカで撮影された短い映像でした。

シネマトグラフの公開(1897)

トーマス・エジソンのキネトスコープに続き、フランスのリュミエール兄弟が「シネマトグラフ」と呼ばれる映写機を発明し、1895年に特許を取得しました。シネマトグラフは映写、撮影、現像を1台でこなすことができる機械であり、現在の映画と同様に、スクリーンに映像を投影して鑑賞することが可能でした。

1896年(明治29年)、紡績会社で監査役を務めていた稲畑勝太郎は、フランス留学時代の友人であるリュミエール兄弟の兄、オーギュスト・リュミエールに再会。この時、シネマトグラフを体験し、その年に日本へ輸入しました。翌1897年(明治30年)、稲畑は大阪の演舞場でシネマトグラフを公開し、これが日本における映画上映の始まりとなりました。

日本最初の劇映画(1899)

キネトスコープやシネマトグラフの公開後、東京の写真機店に勤めていた浅野四郎は1898年(明治31年)に、短編『化け地蔵』や『死人の蘇生』を撮影しました。これらの撮影には、「ヴァイタスコープ」という、トーマス・エジソンのキネトスコープを基に改良された映像装置が使用されました。さらに進展を遂げ、広告代理店の店員であった駒田好洋と三越の写真部に所属していた柴田常吉の協力により、日本初とされる劇映画『ピストル強盗 清水定吉』が1899年(明治32年)に製作されました。この作品は、当時話題になっていた実際の強盗事件を題材にしています。

※現存する日本でもっとも古い映画

1899年(明治32年)、『ピストル強盗 清水定吉』の撮影に携わった柴田常吉は、同年に『紅葉狩』を撮影しました。この映画は、東京の歌舞伎座で上演されていた舞台「紅葉狩」を題材にしており、劇場の支配人の依頼により撮影されました。撮影技術の制限、特に照明の問題から、実際の舞台ではなく、屋外で特設の舞台を組んで撮影が行われました。『紅葉狩』は、主演の團十郎の意向により、彼が存命中は一般公開されることはありませんでした。しかし、1903年(明治36年)に團十郎が病気で舞台に立てなくなった際、代替として初めて一般に公開されました。

巡回興行で“活動写真(映画)”を国民に広める

映写機が日本に初めて輸入された当時、国内には映画館が存在していませんでした。広告代理店の店員であった駒田好洋は、ヴァイタスコープを手に入れた後、映画をより多くの人に広めるため、小さなスタッフチームと共に巡業隊を組織しました。彼らは大都市から地方の隅々まで巡回興行を行い、活動写真を国民に紹介しました。

駒田好洋は自身の広告の才能を活かし、新しい町に到着すると、スタッフと共に金属楽器を演奏するブラスバンドのように行進しました。駒田は洗練された服装とシルクハットを身に着け、行進の先頭で指揮を振りながら、大通りを練り歩き宣伝を行い、大きな注目を集めました。

このような努力により、町の人々の間で盛り上がりが見られ、活動写真および映写機の存在が徐々に日本中に広まっていきました。

映画館の誕生(1903)

(大正3年 浅草電気館)

1903年(明治36年)、浅草に日本初の映画常設館「浅草電気館」が開業しました。元々は「電友館」という名前で、電気仕掛けの器具やX線の実験を展示する見世物小屋として運営されていましたが、経営不振をきっかけに映画館へと改装されました。開業当初、主に海外から輸入されたフィルムが上映されていましたが、客足が減少し始めた時、日露戦争に関する実況映画の上映を通じて再び人気を博し、活気を取り戻しました。その後も、様々な日本映画が上映され、電気館は70年以上にわたり営業を続けましたが、1976年(昭和51年)に閉業しました。

日本映画の父・牧野省三のデビュー(1908)

1908年に横田商会の製作で公開された『本能寺合戦』は、のちに「日本映画の父」と称される牧野省三の初監督作品でした。この映画の製作に際し、横田商会の創業者である横田永之助は、京都の千本座(歌舞伎劇場)の出演俳優を起用することを決定しました。この経緯から、千本座の経営者であり狂言方も務めていた牧野省三が監督を務めることになりました。

「日本映画の父」と呼ばれる理由

牧野省三は『本能寺合戦』での監督デビュー以降、1929年に50歳で亡くなるまでの間に、300本以上の時代劇映画を製作しました。1921年(大正10年)には「牧野教育映画製作所」を設立し、内田吐夢や衣笠貞之助など、多くの映画人を育成しました。映画製作では、「1スジ(脚本)2ヌケ(撮影)3ドウサ(演技)」を三大原則として重視し、これらの貢献が彼を「日本映画の父」と称させるに至りました。

日本で最初の映画スター 尾上松之助

尾上松之助(1875年- 1926年)は、歌舞伎役者としての経歴を持ち、千本座の座長であった牧野省三の招きにより映画界に足を踏み入れました。牧野省三監督の『碁盤忠信 源氏礎』(1909)で彼は主演デビューし、目を大きく見開いた印象的な芝居は、観客に強い印象を残し、「目玉の松ちゃん」という愛称で広く親しまれることになりました。以降、彼は瞬く間に映画俳優としての確固たる地位を築き上げ、生涯で1000本を超える作品に出演。現在では「日本で最初の映画スター」と呼ばれる存在となりました。

日本で最初の映画会社(1912)

1912年(大正元年)、エム・パティー商会、横田商会、吉沢商店、福宝堂の4社が合併し、「日本活動写真株式会社」が設立されました。これは、日本で最初の本格的な映画製作会社であり、現在の「日活」として知られています。日活は東京と京都に撮影所を設立し、東京では主に現代劇、京都では時代劇の製作に特化しました。